ブログ

【亀戸中央公園】自然観察会『実りの秋を探そう』を開催しました!

- 亀戸中央公園

いつも亀戸中央公園をご利用いただきありがとうございます。

公園の中も街の中も秋の風情が濃くなってきました。

10月13日(月・祝)に自然観察会『実りの秋を探そう』が開催されました。

たくさんのご参加、ありがとうございました。

まずは先生から本日の解説です。

この時期に熟す木の実や、園内に咲く花などを、写真を交えてご説明いただきます。

〇この時期に見られる花

キンモクセイ … 三大芳香花と言われる

春:ジンチョウゲ

夏:クチナシ

秋:キンモクセイ

〇樹々の実

・クヌギ:『どんぐりころころ』の童謡のどんぐりはクヌギと言われる

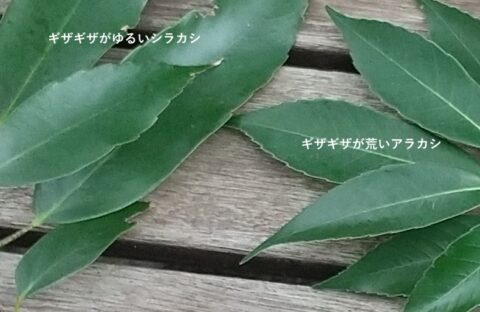

・アラカシとシラカシの違い

アラカシは葉のギザギザが「荒い」…山地などでよくみられる

シラカシは、葉のギザギザが鋭くない…平地でよくみられる

・スダジイ:アクが少なくておいしい

○生き物

・ジョロウグモは、巣のそばで音叉(おんさ)を鳴らしてやると、

音や振動で獲物がかかったと思って、ササっと出てくる

そしていよいよ現地での観察です。

※写真は当日午後に撮影したものを含みます。

<イッサイサルスベリ>

恒例の、C地区トイレそばのイッサイサルスベリの観察です。

なんとまだ花を残していました。

そして、同じ枝にほとんど熟しかけている実があることも観察できました。

<林床(りんしょう)を歩く>

落ち葉の音を楽しみながら林床を歩きます。

エンジュの実が落ちているのをみんなで拾いました。

<夏のなごりのセミのぬけがら>

一か所にたくさんのぬけがらがついている枝を見つけました。

子供たちが大喜びで採取していました。

<イヌマキ(ラカンマキ)の実>

ラカンマキの実を探しました。

この実は、赤い部分(果床)と青い部分(実)がくっついています。

赤い部分は食べられますが青い部分は毒があるので注意が必要です。

昨年は、赤い部分が付いたものを見つけられましたが、今年は鳥たちに先を越されて、青い部分しか見つけられませんでした。

昨年拾った実

<マテバシイ>

毎回の自然観察会で、少しずつ大きくなる実を観察してきたマテバシイが、無事に熟してたくさん落ちていました。

枝付きのものもたくさんあって、みんなで拾います。

<バグズガーデン>

バグズガーデンで、ちょうちょを集めるために植えたものが花を咲かせています。

紫はブッドレア。別名『バタフライブッシュ』と言い、ちょうちょが好んで集まると言われています。

白い花はフジバカマ。

黄色い花2種は植えたものではありませんが、セイタカアワダチソウとコセンダングサです。

写真にはうまく撮れていませんが、10匹以上のちょうちょが飛んでいました。

<どんぐり山>

どんぐり山でどんぐり拾いをします。

今年はクヌギが豊作で、昨年よりも大きな実が、数えきれないほどたくさん落ちています。

ほかにもコナラ、シラカシ、アラカシなどのどんぐりもどっさり落ちています。

お子さんの参加者が多い今回は、特に楽しい時間になりました。

<アカシデの実>

春に赤い花を咲かせたアカシデの実がたくさんなっていました。

アカシデの名前はこの実の形が由来と言われています。

しめ縄に飾る半紙でできた白い紙の飾り『紙垂(しで。四手とも書く)』に、実の形が似ているのです。

<キンモクセイ>

園内のそこここにキンモクセイが植えられています。

今回は、A・B・Cのすべての地区のキンモクセイが開花しており、いい匂いを漂わせていました。

昨年の自然観察会ではまだ咲いていなかったのですが、今年は無事、みなさまに花と香りを楽しんでいただけました。

- B地区じゃぶじゃぶ池そば

- A地区JR高架そば

<アオギリの実>

アオギリの実は、葉にくっついて風にのって運ばれます。

木の足元から少し離れたところに、たくさん落ちているのをみんなで拾います。

葉は実を下にして地面に落ちているので、一見するとわかりにくいですが、葉っぱの形をおぼえて裏返してみると、簡単に見つけられます。

ジョロウグモの音叉の実験は、残念ながらクモがいる巣を見つけられなくてできませんでした。

また機会があればぜひおこなってみたいと思います。

また、今回ご紹介したものは先生のお話の中の一部分で、観察会ではもっとたくさんの様々なお話をうかがいました。

参加者様からは、「たくさん木の実を拾ったり学んで大満足でした。貴重な経験になりました」「雑草だと思っていた草にもそれぞれ名前があるんだなとしみじみしました」「いろいろなものが拾えて子供が喜んでいました」「秋風の中、ゆっくり気持ちよく観察できました」などのご感想をいただきました。

どうもありがとうございました。

次回と次々回の自然観察会は、特別回として『サザンカガイドツアー』を開催予定です。

1回目:11月3日(祝・月)、2回目12月6日(土)となります。

毎年人気のツアーとなっておりますので、ぜひお早めにご予約ください。

みなさまのご参加をお待ちしています。